Ce premier face à face inaugure le projet Littérart que j’entame pour cette rentrée 2019 ! Et pour ouvrir le bal, j’ai choisi d’associer à cette oeuvre de mon top 10 de livres favoris qu’est la Peau de chagrin un grand maître de la peinture surréaliste : Marc Chagall. Alors pour vous faire un peu comprendre comment ça fonctionne, avant de parler des œuvres, parlons de moi (pour changer un peu). Pourquoi selon Pepper, Balzac et Chagall communiquent si bien ?

J’ai choisi de croiser La Peau de chagrin et La Création de l’Homme car Balzac comme Chagall choisissent de confondre la réalité et le mystique presque fantastique, tout en nous ragoutant d’un fond de glauque bien trempé. Glauque, non pas forcément sous un aspect péjoratif – mais plutôt dans les émotions que les œuvres me transmettent – et qui semble souligner les vices de l’Homme, sa pauvreté, son impuissance face à une entité divine, ses imperfections, la durée limitée des moments de désirs futiles de la vie, sa perversité, sa Mort (j’ai pas dit que c’était gai hein). Il est cependant important de noter que cette part sombre, aussi effrayante puisse-t-elle être, n’empêche pas quelle soit également beauté, poésie, ou encore qu’elle nous permette d’en apprendre plus sur nous-même et sur notre place dans l’univers, entre ce en quoi nous croyons et ce que nous désirons.

L’atmosphère de chaque oeuvre est portée sur une présence divine plus ou moins assumée – assumée d’ailleurs davantage chez Chagall si l’on regarde l’ensemble de son travail, même si la magie et la fatalité inévitable de La Peau de chagrin restent impossibles à ignorer. On a le sentiment que les deux artistes usent du religieux ou du mystique pour donner un sens à la vie de leur personnage central, dont la base de cette vie est réaliste, et donc rehaussée par leurs propres rêves (après, libre court à ce personnage de prendre ou non le mauvais chemin. Genre s’orienter vers ses désirs matériels et mourir dans d’atroces souffrances par exemple). Enfin, j’ajouterai que l’Homme reste le sujet central de l’oeuvre et ce, dépeint à plusieurs moments de sa vie.

Ça éveille votre curiosité ? Je vous en prie. Creusons maintenant un peu plus et je dirais même, plongeons dans chacune des deux œuvres pour se faire plaisir que dis-je, pour apprendre en s’A-MU-SANT. Bonne lecture !

La Peau de chagrin – Honoré de Balzac (1831)

Contexte

La Peau de Chagrin est un roman publié en France en 1831 et écrit par Honoré de Balzac. Ce livre fait partie intégrante de l’oeuvre majeure de Balzac, La Comédie Humaine, qui regroupe plus de quatre-vingt-dix ouvrages et dont le rôle est de dépeindre « l’histoire naturelle de la société » (rien que ça). Dans ce travail d’analyse et de témoignage des rouages bien encrassés de la société de l’époque, Balzac est un véritable précurseur et membre actif du mouvement réaliste (1850-1890). Pour aider ceux pour qui les cours de français ne sont plus qu’un lointain souvenir, le but de ce mouvement est simplement d’exprimer le plus fidèlement possible la réalité, de peindre le réel sans l’idéaliser. Le réalisme est un courant qui va beaucoup influencer les artistes de tous les milieux, notamment les peintres comme Manet par exemple (L’Olympia est un tableau réaliste majeur, c’est cadeau).

Mais, vous allez demander, pourquoi diable choisir un Chagall plutôt qu’un Degas ou un Courbet alors ? Déjà, je vous trouve un peu pédant alors calmez-vous. Ensuite, certes la Peau de Chagrin a une influence réaliste, mais son genre est précisément défini comme appartenant au réalisme fantastique. Alors pour ne pas s’éparpiller, je précise que je ne parle pas du courant des années 1960 qui part dans la paranormal et tout le tintouin. Gardons bien en tête qu’à l’époque, cela se résumait à faire entrer en jeu des éléments surnaturels dans un récit à volonté réaliste (un bourbier, je vous raconte pas). Intervention Divine ? Magie ? Sorcellerie ? La cause peut varier et se résumera à l’interprétation libre du lecteur.

Pour finir, le livre sera un énorme succès dès sa sortie. Il est d’ailleurs considéré aujourd’hui comme un classique de la littérature. L’expression « peau de chagrin » fait d’ailleurs partie du langage courant et désigne ce qui, inéluctablement, réduit avec son usage.

Pour finir en beauté, Balzac dira à l’égard du roman qu’il est :

« la clé de voûte qui relie les études de mœurs aux études philosophiques par l’anneau d’une fantaisie presque orientale où la vie elle-même est prise avec le Désir, principe de toute passion« .

Je sais pas ce que vous en pensez mais de 1 c’est vrai et de 2, c’est vraiment magnifique.

L’Histoire en quelques mots

Le roman est divisé en trois parties. La première, Le Talisman, nous présente le personnage principal, Raphaël de Valentin. Ce dernier est sur le point de mettre fin à ses jours après avoir perdu tout son argent au jeu dans les jardin du Palais Royal de Paris. En errance à quai Voltaire, dans l’attente du moment opportun, il va découvrir chez un antiquaire à qui il a confié ses sombres desseins une « peau de chagrin » dont la vertu est d’exaucer tous les rêves de son propriétaire… en échange de sa vie. Un terrible pacte s’engage et dont le jeune homme mesure très peu les véritables enjeux.

La deuxième partie, La femme sans cœur, débutera par le récit de la vie de Raphaël de Valentin lors d’une orgie luxueuse où il est convié. Ceci va nous permettre d’expliquer plus précisément sa situation et surtout à comprendre ses agissements futurs. Un passé tragique est souvent synonyme d’une ambition et surtout de désirs puissants. Ces désirs vont peu à peu le posséder et prendre le dessus sur ses amours (notamment leurs échecs), ses dépenses, sa personnalité.

La troisième partie, L’agonie, nous donne quelques indices sur l’issue de la longue descente aux Enfers de notre personnage. Certes, il aura atteint un niveau de luxure et de confort inimaginables, mais pas à n’importe quel prix. Pour vous donner envie de le lire, je ne m’épancherai pas trop dessus.

A noter que cet ouvrage fait beaucoup réfléchir sur notre façon de voir le sens de « succès », de « bonheur » et de « réussite » qui malheureusement, peuvent facilement s’associer à des biens matériels ou simplement de grosses sommes d’argent. On comprend dans La Peau de chagrin que l’humain, si complexe soit-il, doit chérir ce qui vit et ne pas uniquement se soucier de son petit nombril, aussi gracieux soit-il.

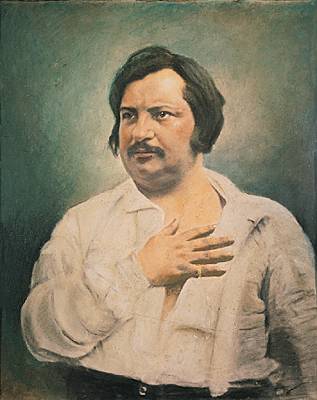

Balzac, c’est qui ?

Honoré de Balzac naît à Tours 1799 et meurt à Paris en 1850. Il est considéré comme le plus grand auteur de romans français notamment grâce à l’oeuvre de sa vie, La Comédie Humaine, dont nous avons parlé plus haut. Il est l’initiateur du réalisme à l’époque romantique (qui globalement encourageait les thèmes comme les sentiments personnels, la nature, le rêve, la spiritualité, la liberté…) et s’évertuera à faire de ses ouvrages un « miroir de la société ». En gros, il pèse.

Honoré vit bien avec son temps. Le romantisme encourageant également l’affranchissement des règles et l’engagement politique, il va faire des études de droit (1816-1819) et s’intéresser de près à la philosophie. Il débute sa carrière en écrivant des tragédies à faible reconnaissance dans les années 1820 (Scylla et Cromwell), puis fera faillite en tant qu’imprimeur en 1828. Ses premiers succès littéraires seront en 1829 Le Dernier Chouan, la fameuse Peau de chagrin (1831) et Eugénie Grandet (1833). Comme quoi, parfois, mieux vaut rester bien au chaud chez soi avec sa plume que de se lancer dans des industries foireuses (enfin il faut trouver des moyens de se faire entretenir aussi, et par des femmes en plus de tout ça). Dites vous bien que ses parents le voyaient notaire, alors comme quoi…

La consécration suprême de Balzac sera Le Père Goriot (1834) qui va inaugurer son fil conducteur sacré : le retour des personnages d’un roman à l’autre. En parallèle à ses Etudes romanesque, Le Lys dans la vallée (1835) et Illusions perdues (1837-1843) le désigneront comme maître incontesté du réalisme. La Comédie Humaine occupera la fin de sa carrière, avec plus de 2 000 personnages et 90 ouvrages au compteur, offrant une fresque de la société française hantée par le pouvoir de l’argent et de la presse et livrée à des passions dévorantes. Il meurt en 1850. Lors de son inhumation trois jours plus tard au Père-Lachaise, Victor Hugo prononcera son éloge funèbre. Je sais pas vous, mais moi je dis qu’il se met bien même dans sa tombe le Balzac.

La Création de l’homme – Marc Chagall (1956-58)

Contexte

La Création de l’homme peinte par Marc Chagall appartient à son oeuvre majeure (ou du moins son grand cycle peint) du Message Biblique. Le Message Biblique est un ensemble de gouaches et autres techniques destinées à représenter la religion et sa poésie. Chagall accordait en effet une très grande place à la Bible et à ce qu’elle désirait transmettre.

Depuis ma première jeunesse, j’ai été captivé par la Bible. Il m’a toujours semblé et il me semble encore que c’est la plus grande source de poésie de tous les temps. Depuis lors, j’ai cherché ce reflet dans la vie et dans l’Art.

C’est notamment après sa rencontre avec l’éditeur Ambroise Vollard dans les années 1930 et son retour vers 1950 en France – qu’il définit comme le pays où il est « né comme pour la deuxième fois » – autant vous dire qu’on a la côte grave – que Chagall se lance dans ce projet. Initialement destiné à la Chapelle du Calvaire à Vence, le Message Biblique sera finalement présenté sous la forme d’un musée : le Musée National du Message Biblique, aujourd’hui renommé Musée National Marc Chagall, à Nice.

L’Oeuvre en quelques mots

La Création de l’homme est une huile sur toile exposée actuellement au Musée National Marc Chagall à Nice. Ses dimensions sont de 299Hx200L et elle a été réalisée entre 1956 et 1958. En l’observant, on remarque deux parties très distinctes, deux étages, deux « registres » (ça c’est si vous voulez briller en dîners mondains c’est cadeau).

La partie supérieure incarne le monde céleste, éclairé. On peut noter que dans le tourbillon coloré, plusieurs références au judaïsme sont présentes : Tables de la Loi (en haut à gauche), l’échelle de Jacob, la Torah et la Menorah (en haut à droite)… Alors que la partie inférieure est plutôt terrestre : Adam porté par un ange émerge d’un océan bleu où sont également peints des animaux, qui incarnent plutôt la nature, la vie. On assiste à une élévation et à une création de l’homme possible par le lien entre ces deux strates : la lumière passant par l’ange et l’envahissant.

Le fameux tourbillon coloré, d’ailleurs, est très intéressant à analyser. Il évoque notamment ce qu’on appelle « l’orphisme » de Delaunay – dont notre ami Marc était très proche. Pour mieux comprendre un peu tout ce charabia, cet « orphisme » vient en fait du mouvement nommé le cubisme orphique, créé par Apollinaire – également un bon poto de Marc – et étant défini comme tel :

« le point de rencontre de l’impressionnisme, du pointillisme, du fauvisme et du cubisme ».

Là vous pensez qu’on s’égare, mais regardez comme tout est beau et se rejoint : le nom d’orphique vient en réalité du poème Orphée (1908) d’Apollinaire qui présente une poésie pure possible par une lumière et un langage lumineux divin. Ça vous en bouche un coin là hein.

Pour un peu rassembler tout ça, disons que la poésie et l’art servaient à Chagall de passerelle entre lui, homme, et le divin.

Chagall, c’est qui ?

Marc Chagall (né Moishe Zakharovitch Shagalov) naît à Liozna (Biélorussie) le 7 Juillet 1887 et meurt le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence (France). Peintre, graveur et décorateur, il est considéré comme étant un des plus grands artistes du XXème siècle installé en France. Vous je sais pas, mais je trouve qu’il était quand même beau gosse en plus de tout ça.

On ne peut pas vraiment dire que Chagall appartienne à une école artistique précise. Il va refuser d’intégrer les surréalistes, sera néo-primitiviste (c’est à dire qu’il usera d’icônes et d’imageries populaires) dans son rapport à la tradition juive qu’il va largement exploiter et enfin, on lui attribuera le terme de représentant du « chromatisme onirique » (en gros il va utiliser les couleurs des songes). Pour faire plus simple et avec nos propres mots, Chagall se sert du rêve, de l’impression, de ses codes, qu’il s’approprie pour bâtir un monde à la frontière entre le réel et l’imaginaire, l’humain ou le divin. Si on me demandait mon avis, j’aurai tendance à lui créer une catégorie « d’artiste passerelle », pour vous donner une idée. Son oeuvre globale crée une atmosphère particulière, très colorée et remplie de poésie (et parfois c’est sombre quand même, un peu effrayant quoi).

Si on veut comprendre un peu sa vie-son cœur-sa bataille, Chagall va apprendre les bases à l’Ecole Impériale des Beaux Arts de Saint-Pétersbourg en 1907. En parallèle, il découvre l’impressionnisme français au sein du court d’art moderne de Léon Bakst (1866-1924, peintre, décorateur et costumier russe). Il va osciller toute sa vie entre la France et la Russie, où chaque aller-retour sera marqueur d’une période importante.

Il va notamment découvrir le cubisme et le fauvisme lors de son premier voyage à Paris en 1910 et sera exposé pour la première fois au Salon des Indépendants en 1914. Il sera ensuite nommé commissaire des beaux arts à son retour en Russie après la Révolution de 1917 et dirigera l’Ecole Artistique de Vitebsk (avant de se faire tej’ par Malevitch qui la transformera en Académie Suprématiste, autant vous dire que ça rigolera moins j’ai pas besoin de vous faire un dessin). Enfin, il va commencer par comprendre que la France c’est vraiment mieux alors il va y retourner et rencontrer un de ses plus fidèles clients dans les années 1930, Ambroise Vollard dont j’ai parlé plus haut,. qui va lui commander pleins de jolies choses. En 1937, Chagall prend la nationalité française pour contrer l’antisémitisme (inutile de vous rappeler qu’à l’époque l’ambiance était pas jojo). Et finalement, 1950 et son installation à Vence arrivent, et vont lui permettre de se poser un peu et de se dédier à moult techniques artistiques (céramiques, vitraux, tapisseries, monotypes, aquatintes… enfin il s’éclate Marc) et à créer le Message Biblique. 1973 est l’année de création du Musée National Marc Chagall (c’est d’ailleurs le seul Musée créé pour un artiste vivant à l’époque) et notre cher ami commence a en avoir vécu un paquet, alors on va tranquillement le laisser dormir et enfin mourir, en 1985.

***

Pour moi, aussi bien Chagall que Balzac sont à leur manière, de grands adorateurs et observateurs du monde qui les entoure. Mais ce que j’apprécie particulièrement, c’est ce petit grain coloré, cet aspect si inexplicable et magique, qui fait la différence et qui transpire dans les deux œuvres que j’ai tenu à vous présenter aujourd’hui. Elles nous rappellent que malgré notre simple humanité si imparfaite, la plus belle des réalités est celle qui s’agrémente de rêves et de magie.

J’espère vous avoir donné envie de les lire, de vous intéresser à quelque chose de nouveau à travers ce premier épisode du projet Littérart dont je suis très fière (le melon de la nana quoi).

Comme toujours, n’hésitez pas à partager cet article et à me donner votre avis. Je suis ouverte à tous les conseils pour améliorer le format de Littérart. A très vite pour de nouveaux articles !

Pepper.

5 réponses à “Littérart #1 : Balzac & Chagall”

[…] assez tôt et admire. Serge travaille également avec le peintre Léon Bakst (dont on a parlé ici parce qu’il sera un des profs de Chagall) et le danseur Vaslav Nijinski (le mec du Sacre du […]

J’aimeJ’aime

[…] Bonjour ! Vous allez bien ? Moi je suis au bout du roul’ mais sinon ça baigne. Et vu que je suis une guerrière, je vous propose le deuxième épisode de Littérart. Pour lire le premier qui parle de Balzac et Chagall, c’est juste ici. […]

J’aimeJ’aime

Ce concept est génial ! En plus de ça, ton écriture est très agréable à lire et les petites notes d’humour donnent deux tons à ton article, j’aime beaucoup !

J’aimeAimé par 1 personne

Merci ! Ça me fait très plaisir que ce projet te plaise. J’ai hâte d’avoir le temps de sortir les prochains !

J’aimeAimé par 1 personne

[…] et vous y plonger sans même comprendre ce qui vous arrive. D’ailleurs un futur épisode de Littérart sur le livre devrait arriver dans quelques temps… mais […]

J’aimeJ’aime