Cet été, j’ai eu pour la première fois envie d’avoir une vraie routine sportive. Quand j’en ai parlé a un proche, il m’a répondu « pour avoir des routines, il faut avoir une vie de routine. » C’était déjà mal barré. Avoir une routine de quoi que ce soit est étranger à la manière dont j’ai grandi, à ma personnalité. Ceux qui écrivent sont des cobayes, j’ai quand même tenté de comprendre ce que ça voulait dire, avoir une vie de routine.

Pour commencer, je supposais qu’il fallait se calquer sur la masse. Trouver des modèles à suivre et faire comme eux. Le cul dans le sable sur la plage je troquais les chroniques de voyages de Russell Banks pour des magazines féminins et déroulais les articles, notamment sur « comment faire de l’exercice ». Tous faisaient l’apologie des petits gestes invisibles donnant la sensation de faire du sport dans tous les scénarios possibles de la journée sauf celui de prendre un tapis de yoga ou d’aller à la salle. Tous affirmaient dans leurs éditos que celles et ceux qui prenaient la décision chaque été de s’y mettre une bonne fois pour toute seraient celles et ceux qui ne tiendraient jamais leurs engagements. Appartiendrais-je, de toute évidence, à cette catégorie de personnes ?

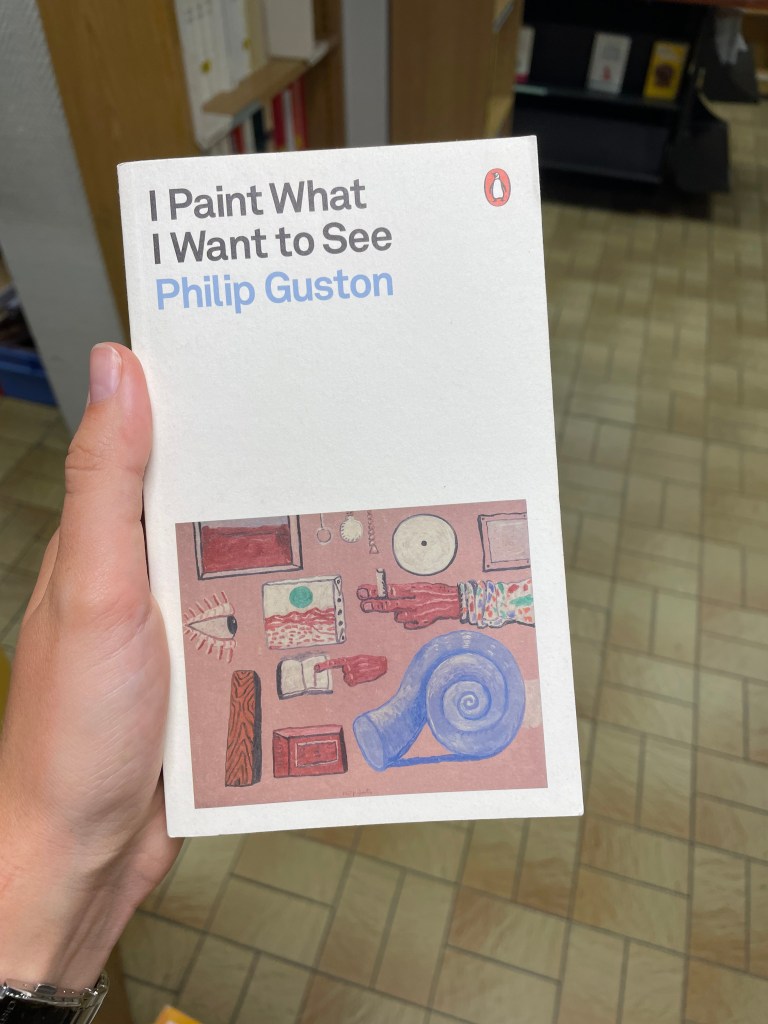

Peut-être que je m’y étais mal prise, qu’il fallait commencer par des sujets plus proches de mes habitudes. Des sujets sur lesquels j’avais construit ma vie actuelle, aux bases déjà plus solides. Par exemple, je n’avais pas de routine d’écriture quotidienne. Mais je tombais sur une interview de Philip Guston. Il y démontrait par A+B qu’il ne servait à rien de tenter de comprendre son art pour s’épanouir en tant qu’artiste, au risque de stopper son élan créatif. Simplement créer, jamais intellectualiser ? Cela faisait plus de dix ans maintenant que je m’efforçais du contraire, disséquant par tous les angles l’énigme de l’écriture – et donnant , au fond, raison à Guston, car n’écrivant jamais rien qui perdure.

Un documentaire ARTE sur « le bonheur et le temps » affirmait que pour être heureux il était important de répondre à un cadre extérieur à notre seule discipline ? Loupé. J’avais consacré mon énergie et mon temps à m’affranchir de toute interaction autoritaire pour faire entièrement dépendre ma vie de ma volonté à me lever le matin. Je ne sais plus quel bouquin me recommandait un lieu calme et protecteur, dans un environnement qui ne sollicite pas de pression pour garantir un travail régulier ? J’avais enfin pris la décision de m’installer pleinement à Paris, ville sociale la plus exigeante du monde, où une tarte aux pommes pour le repas de famille s’appelle l’Exubérante et coûte 40 euros. Je pensais à tout cela, à toutes ces « mauvaises » décisions, tout en déballant mes cartons dans mon tout premier studio que je n’avais, évidemment, pas les moyens de payer.

Quoi qu’il arrive, j’avais toujours pris les mauvaises directions. Mon instinct était, comme mon sens de l’orientation, une boussole inversée. Dans ma boîte aux lettres s’empilaient des tracts de grands voyants médiums guérisseurs proposant de résoudre l’entièreté de mes problèmes, même ceux que je n’avais pas. J’avais été repérée. Après tout, si j’étais vraiment une cause perdue, normal que je n’ai pas de vie de routine. Celle dont les étapes s’obtiennent une à une par mon entourage trentenaire comme les médailles de leurs marathons du samedi et que ma cousine Laura résume par « le cap où tes potes d’enfance tombent enceintes et les mecs sur les applications de rencontres sont chauves. »

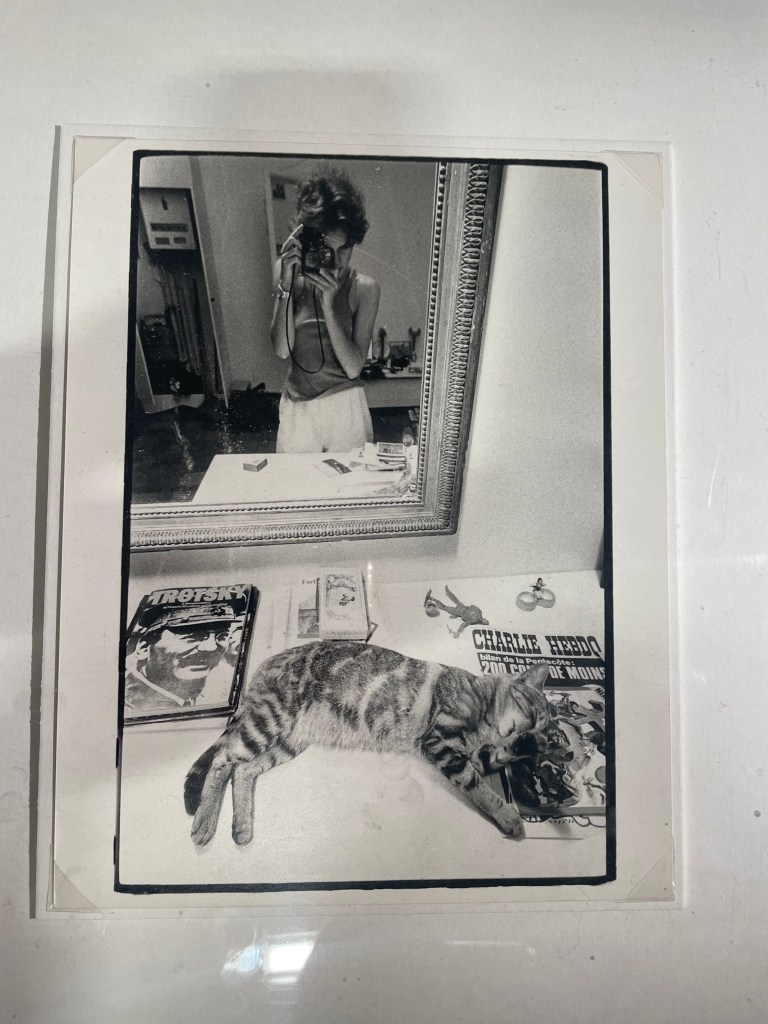

J’avais laissé tomber l’idée de la routine sportive, enfilais une tenue souple et partais me faire le Louvre. J’y restais quatre heures, arpentant les longues salles du musée, m’y perdant plusieurs fois. Résultat, je rentrais chez moi avec plus de 10 kilomètres dans les pattes. Ça me faisait un bien fou. Tout le reste du mois, je continuais ces visites. Marie-Laure de Decker à la MEP, Chana Orloff et son atelier pour les Journées du Patrimoine à la Villa Seurat, la FAB du Grand Palais en long, en large, pour finir à Orsay, un lundi matin, le musée vide, et l’expo de Sargent. En tout, 42 kilomètres parcourus, l’équivalent d’un marathon à pied. Je m’offrais comme médaille de faire ma première carte de bibliothèque, piquais Le ravissement de Lol V. Stein (Duras) et le dévorais en une matinée.

La vie de routine n’était pas pour moi mais ce n’était pas si grave. Restait tout de même l’aspect pratique le plus critique de ma rentrée, celui de terminer mon déménagement dans un studio impliquant que je vivais pour de bon au-dessus de mes moyens, c’est-à-dire sur mes économies. La vie d’adulte venait prendre le relais pour me ramener à la réalité des tunes. Mon temps libre se consacrait donc au téléphone avec la CAF et les Finances Publiques ou en pause chez Leroy Merlin à acheter des déshumidificateurs. Car oui, je découvrais aussi qu’habiter dans une ancienne loge de gardienne donnant sur une cour vide, entre un restaurant italien tenu par des turcs et un salon de massage faisant explicitement office de maison de passe, impliquait de se confronter aux champignons en tous genres, et de s’y habituer.

Je tenais bon et plantais un jasmin à ma fenêtre pour qu’au printemps ça sente les rues de Rome. Ça accompagnerait les effluves de pâte à pizza, ferait fuir l’humidité et me permettrait d’entendre, plutôt qu’autre chose, ma voisine chanter tous les matins juste au-dessus de moi, pendant qu’elle se prépare. En attendant, l’automne commençait à se pointer, lui aussi pour s’installer. Je pensais en septembre qu’on a beau envisager tous les scénarios possibles pour soi-même, les choses ne se passent jamais comme prévu.

continuer à me lire ?

Je collectionne les cartes postales d’expositions et les poste au fil de l’eau sur mon Substack.

faire un don pour soutenir l’écriture de cette chronique

Réaliser un don ponctuel

Réaliser un don mensuel

Réaliser un don annuel

Choisir un montant

Ou saisissez un montant personnalisé :

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Votre contribution est appréciée.

Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel