Les chroniques de poche sont diffusées sur le compte instagram de La Beautaniste chaque semaine. Vous y retrouvez les bits&pieces, format hebdomadaire, et quelques hors-séries !

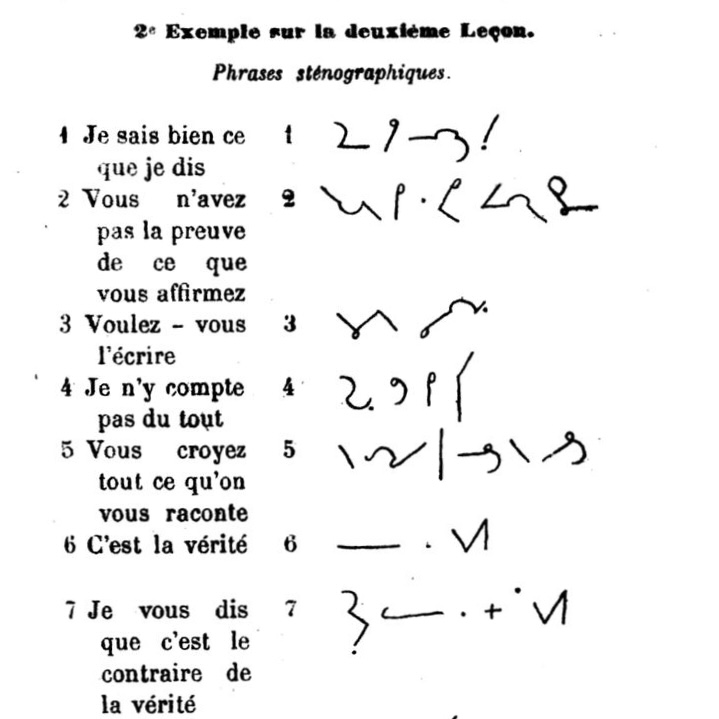

7 juillet – En face de la librairie où je bosse, il y a un petit kiosque à journaux occupé depuis au moins cent ans par un homme qui ne vend pas de journaux, mais des appareils photos argentiques. Je suis passée devant lui des millions de fois, je ne lui ai jamais vraiment prêté attention. Un jour, parce qu’un pote super lui a acheté un objectif super pour ses vacances sur une île, j’ai été le voir. Je cherchais les petits appareils comme dans les films d’espions, ceux qui tiennent dans la poche arrière du jean et qui servent à choper des documents top secrets. Il n’en avait pas là sous la main, à la place c’est aussi devenu mon pote. On a parlé de l’Egypte, qu’il a quittée depuis plus de trente ans, de nos grosses bagouzes, de pellicules 110. Depuis, je passe le saluer tous les jours, il me gâte, je lui fais la bise et repart pour la journée avec son odeur de patchouli sur les joues. C’est ce que je veux retenir en ce moment, le bonheur de tisser des liens avec l’autre, partager nos vies et nos histoires, surtout quand elles étaient juste en face et qu’il suffisait d’y aller. Ça, et la nuit où j’ai écrit dans mon sommeil, type somnambule, à cause d’un rêve sur un quai de gare, devant un cinéma qui diffusait des films italiens en noir et blanc anti-fascistes. Et que je suis tombée sur un livre dingue, une biographie de Tchekhov, écrit par une inconnue et dédicacé à un soit-disant inventeur sténographe. Ça m’a permis de découvrir la définition de la sténographie : « écriture abrégée utilisant des signes conventionnels, destinée à transcrire la parole à la vitesse où elle est prononcée. », que les lettres sont des lignes, que les mots aussi composent des tableaux.

14 juillet – C’était ouf, cette semaine. Un sentiment de dingue, d’éclater comme un feu d’artifice le coeur gonflé, un peu comme dans une comédie musicale où le monde se teinte un instant de notre humeur, en première page des journaux, sur le visage de l’autre, dans chaque signe. On a gagné, en dépit de ce que tout le monde dit, le sentiment de victoire est ancré. Puis on a perdu, sur le terrain c’était mérité mais je ne chronique pas le foot, donc promis, je n’épiloguerai pas sur le sujet. Devant la toile dans une robe de voile transparent on se regarde et on s’accorde : le vent a tourné, quelque chose a changé. C’est peut-être dû au nouveau départ, au coeur de Cartons City. Une énergie au creux du ventre qui pulse, l’épuisement des dernières semaines appelle à l’abandon du corps électrifié dont les câbles cèdent comme des murs entiers, comme si le printemps avait deux mois de retard. Grands gestes de pinceau, petites bouchées de glaces maison parfum pistache-coco-datte qui fond sous la langue. On ne comprend rien à ce qu’il se passe en ce moment. On suit le mouvement vers une direction inconnue. C’est l’été, je viens seulement de m’en rendre compte et j’ai juste envie de danser pieds nus sur le gesso frais, de plonger toute entière dans l’océan – bientôt, bientôt, ça me paraît si loin pourtant. C’est de la torture, d’attendre sous la vague intarissable qui glisse, glisse, creuse la dune de la peau. Plus d’apnée, s’il vous plaît, laissez-nous tranquilles, prendre du plaisir – sauf si vous comptez vous baigner dans la Seine.

21 juillet – Instagram est un marché aux citations. La quote prévaudrait sur l’image, lui apporterait toute sa saveur, son humour, son contexte, et apparaîtrait de plus en plus comme une sorte d’horoscope moderne où se reconnaître dans un post donne le sentiment de faire face à un signe. Tout de suite, je l’accroche au mur invisible pour le sceller, ou je le partage à celui ou celle que ça évoque. Je ne juge pas, m’y agrippant un peu trop moi-même. Cette semaine par exemple, on m’a envoyé une publication d’IA ayant fusionné Shrek et un Samouraï accompagné d’un « c’est tellement toi », et j’ai trouvé que ça faisait sens dans la construction de ma personnalité. En plein déménagement, premier cat-sitting de ma vie, aboutissement final de sept mois de travail en tant que libraire, je suis tombée sur @readingwild citant Duras « On croit que, lorsqu’une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non. Entre les deux, c’est la pagaille ». Il était là, l’oracle qui résumait tout le ras-de-marée dans lequel je pataugeais avec plaisir et épuisement. De plus, fourni par une des géantes de la littérature française. Ça, c’est un autre signe que je me fabrique. Voir mon lit dégringoler par la fenêtre, déballer vingt cartons de livres, devenait tout à fait normal. Me libérer de l’espace-temps, toucher les étoiles, pendant que l’horloge de la pharmacie affiche 02:51 du matin à 09:34, une évidence désormais justifiée. Alors merci les mots, les prochains s’écriront Sur la route, et vivement la rentrée.